栏目: 艺术传播知识 | 作者:佚名

企业收藏不止有经济效益

艺术品收藏获利让一家企业摆脱财务危机的案例早在几十年前就被传为佳话。

1973年底,英国受经济危机影响,通货膨胀严重超标,为避免通货膨胀引发的资产流失,英国铁路养老基金会当时的负责人克里斯托弗·勒温决定,从基金中拿出相当于如今的2亿英镑的钱来投资艺术品。以基金会的名义陆续购入了包括印象主义绘画,欧洲古典主义绘画和中国瓷器等版块作品共2425件。并于1987年到1999年间,在苏富比(微博)拍卖全部脱手,共计获得了约13.1%的平均年收益率,远远高于同期的债券投资回报率。这一案例至今还被业界内外津津乐道,也被视为最成功且最具代表性的企业(基金)投资艺术品的成功案例。

近年来,以企业名义参与竞拍的企业数量越来越多。2017年春拍,山东雷丁新能源集团以3.45亿元购得黄宾虹精品《黄山汤口》,不仅刷新黄宾虹世界拍卖纪录,也让山东雷丁新能源火了一把,这是最明显的广告效益;

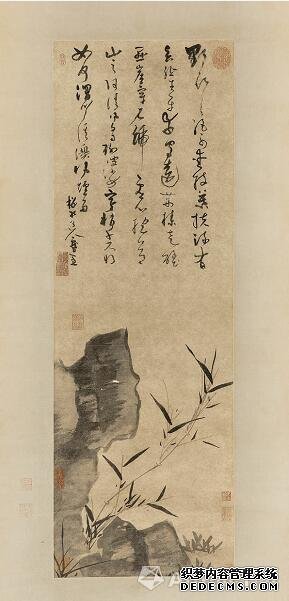

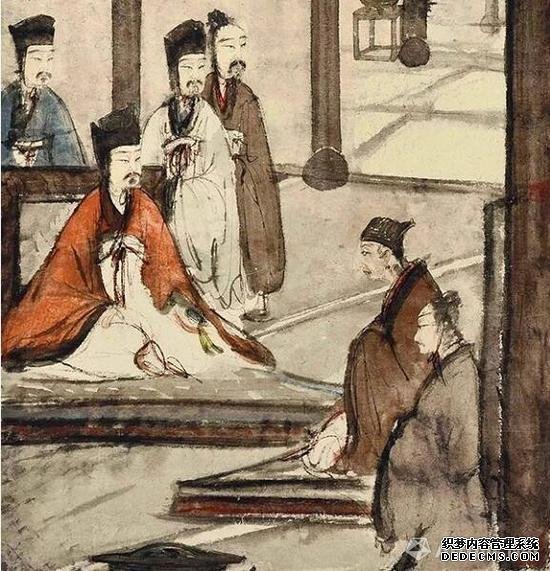

苏宁集团仅在2015年和2016年两年时间内,就从拍场购得4件精品,任仁发的《武王醉归图卷》超过3亿元竟得,傅抱石的《风光好》和《郑庄公见母》以及吴镇的《野竹图》也均超过5000万元成交,据说是为即将落成的苏宁美术馆做准备,这是典型的企业文化效益;

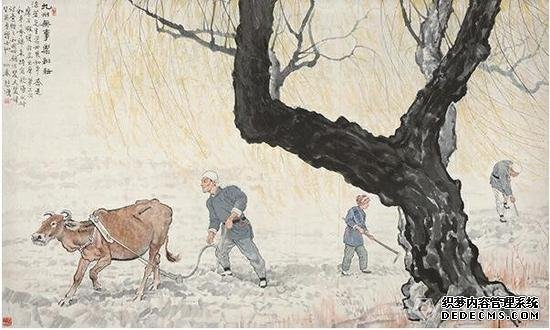

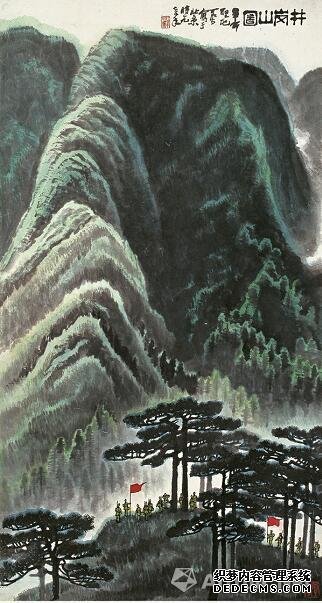

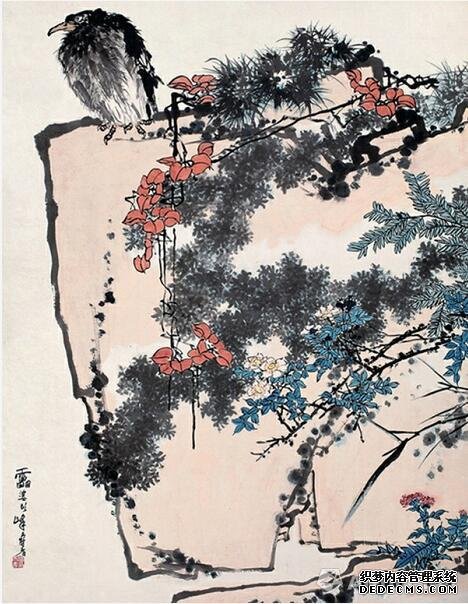

受不稳定的大经济环境影响,宝龙集团,复星集团、大连万达集团、侨福集团、中国民生银行等都早早加入了这一收藏大军,新疆广汇曾购入数件亿元作品,从徐悲鸿的《九州无事乐耕耘》,潘天寿的《鹰石山花图》到李可染的《井冈山》,无一不是奠定艺术家市场转折的作品,这类作品一旦再次上拍,必然会引起市场轰动,企业因此获利的可能性大大提高,这又是典型的投资效益……

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

上一篇:战略滞后的困境:传统银行业是输给了支付宝、微信们,还是输给了自己?

下一篇:艺术与金融如何联姻

相关推荐